Quelle est la probabilité que des données ouvertes et liées fassent découvrir une chose qu’on ne connait ou ne cherche pas? Le potentiel de découvrabilité d’une offre culturelle sous forme de données avec les technologies du Web sémantique est très faible. Pourtant, l’Appel de projets pour le développement culturel numérique dans la francophonie canadienne privilégie la « production et la diffusion la plus large possible de métadonnées (idéalement sous forme de données ouvertes et liées) ». Les arguments qui soutiennent cette orientation gagneraient à être partagés et discutés au sein de comités scientifiques et techniques.

Faible potentiel de découvrabilité

Dans un précédent billet, j’ai expliqué que des données ouvertes et liées servent à représenter des concepts et à établir des liens entre des bases de connaissances construites en graphes de données. Il ne s’agit pas de technologies et types de contenu exploitables et utiles pour les algorithmes de Google et des réseaux sociaux. Donc, la préférence accordée aux technologies du Web sémantique, bien que tout à fait louable, réduit considérablement le potentiel de découverte et, par conséquent, l’atteinte d’un des objectifs du programme qu’est la découvrabilité.

Une technique de promotion parmi d’autres

Cependant, la découvrabilité est difficilement mesurable puisque la découverte est un événement fortuit. Ce dernier repose principalement sur le hasard du parcours et des intérêts de chaque individu, dans un espace numérique donné. C’est pourquoi l’élaboration de profils personnalisés et l’analyse de données d’usage sont des étapes essentielles à réaliser avant même de définir les données qui décrivent les contenus. Trop peu de projets numériques s’appuient sur une démarche stratégique et un but clairement énoncé. Il faut le rappeler: la découvrabilité n’est pas un objectif, mais un des moyens à utiliser pour promouvoir une offre.

Une étape dans l’entonnoir de la conversion

Les moyens qui sont mis œuvre pour favoriser la découverte sont aussi diversifiés que les espaces qui composent le numérique. En voici un aperçu: techniques de référencement et de rédaction pour moteurs de recherche, métadonnées normalisées pour un service de vidéo sur demande et stratégie éditoriale pour un réseau social. Cependant, quelque soit l’espace numérique visé, favoriser la découverte d’une offre n’est qu’une étape dans l’entonnoir de la conversion: découvrir une chose ne la rend pas nécessairement désirable et ne se traduira pas automatiquement en accomplissement de l’action souhaitée.

Comment améliorer le potentiel des données ouvertes et liées

Les initiatives de données ouvertes et liées sont-elles toujours pertinentes? Oui, bien sûr. Mais, pour que ces projets aient une incidence mesurable il est impératif que les bailleurs de fonds développent une expertise interne et une veille sur ce qui peut effectivement être fait avec des données. Il faut également développer une méthodologie de projet qui comprend un important volet d’analyse et de stratégie de marché, puisque la découvrabilité vise à développer et fidéliser des publics. Ce volet, qui devrait être obligatoire afin de passer à l’étape de mise en œuvre de la solution, pourrait être réalisé en mode collectif, selon le domaine ou le territoire.

Pour favoriser significativement la découvrabilité et, ainsi améliorer la probabilité d’obtenir des résultats tangibles, il faut du temps. Les 12 mois accordés par l’Appel de projets pour réaliser un projet de cette ampleur ne permettront pas d’en planifier et réaliser les différentes phases.

4 phases d’un projet de données ouvertes et liées

Une initiative qui repose sur la production de données pour faire découvrir un contenu ou une offre culturelle devrait être composée de quatre phases:

- Production de données ouvertes et liées;

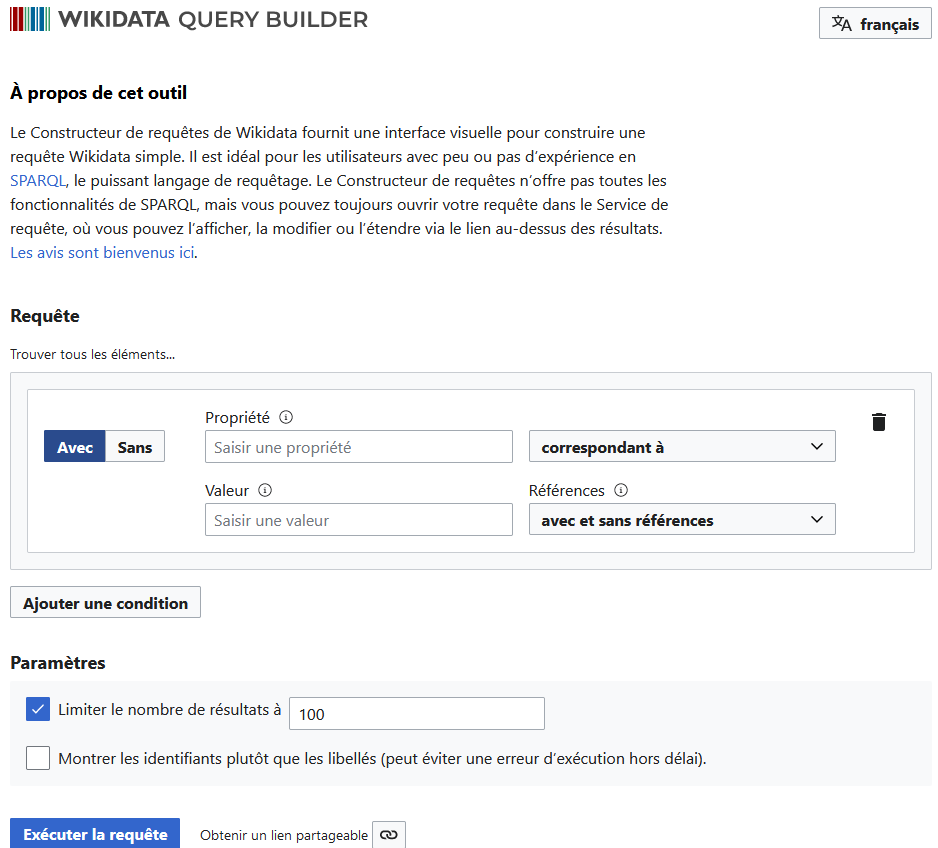

- Conception d’un dispositif d’interrogation et d’exploration des données (SPARQL ou versement des données dans Wikidata);

- Production de pages web (mise en page et texte en HTML), comme celles de Wikipédia;

- Stratégie de promotion et partenariats visant à inciter des publics cibles à utiliser le dispositif ou visiter les pages web.

- La libération de données est en soi un projet qui peut demander plusieurs mois de travail. Il faut également élaborer le modèle de données qui permettra de générer de l’information utile et originale pour le public cible.

- Le dispositif d’interrogation est essentiel car il peut être conçu de manière à rendre l’information accessible et lisible pour le commun des mortels.

- C’est cependant, la production de pages web qui présente le plus fort potentiel de découvrabilité car c’est l’unique forme de représentation de l’information utilisable pour un moteur de recherche comme Google.

- Mais tout cela ne se traduira pas nécessairement en visites et en actions souhaitées auprès de publics qui sont désormais bien habitués à être sollicités sans sortir de leurs réseaux sociaux favoris.

***

Alors que les technologies de l’information sont entrées dans le domaine du langage, nous ne devrions pas nous en remettre à la simple production de données pour attirer, séduire et fidéliser des publics et clientèles. Nous perdrions toute initiative et ne serions que plus dépendants de ceux que nous désignons comme des menaces.

Tes billets sont toujours très pertinent pour développer la littératie numérique du milieu artistique et culturel; …et même la mienne 🙃

J’espère que ce message « Il faut (…) développer une méthodologie de projet qui comprend un important volet d’analyse et de stratégie de marché, puisque la découvrabilité vise à développer et fidéliser des publics. » portera écho dans le milieu, mais surtout auprès de nos bailleurs de fond. Je n’ai pas vu en profondeur l’appel de projet, mais ça serait chouette d’avoir un projet qui expérimente cette méthodologie et propose un retour sur l’expérience… même avec un échéance d’1 an. 🥴

Je suis tout à fait d’accord avec toi, chère Annie. Même si au bout d’une année, on ne parvient qu’à produire un jeu de données utile, on aura appris quelque chose (à condition d’un accompagnement compétent).

Je crois que les personnes qui élaborent les programmes et appels à projets, au MCC, devaient aussi être formées sur les technologies qui se trouvent sous « le numérique » (non pas coder, mais savoir à quoi chacune d’elles servent précisément. Je constate que de nombreuses initiatives de données reposent encore sur l’espoir d’influencer Google. Les véritables usage et but des données liées ne sont jamais précisés. Je dois alors rectifier des informations erronées et ce n’est pas gratifiant de casser l’élan d’un projet.

Merci pour ton commentaire. Souhaitons-nous un bon rattrapage de notre niveau de maturité sur le Web.