Initialement publié dans le blogue de Direction informatique, le 31 octobre 2013.

On dit que Lewis Platt, PDG de Hewlett-Packard dans les années 80, se serait un jour exclamé : « Si, au moins, HP savait ce que HP sait, nous serions trois fois plus productifs. »

Chef d’entreprise clairvoyant et progressiste, Platt reconnaissait que la technologie, seule, ne peut apporter de solution à la difficulté d’accéder à l’information dans son organisation et de faire les connexions nécessaires pour faire du sens.

Si l’offre de solutions technologiques est aujourd’hui abondante, l’information ne semble toujours pas un enjeu prioritaire pour bon nombre d’organisations.

Un actif stratégique, vraiment?

Selon le célèbre théoricien du management Peter Drucker, les données, sans la perspective que donnent les connaissances et l’expérience, ont peu de valeur dans le cadre d’un processus de décision:

Information is data endowed with relevance and purpose

Traduction libre :

L’information c’est des données pertinentes et qui ont une utilité.

Les enjeux et usages stratégiques de la gestion de l’information sont nombreux et distribués dans toute l’organisation :

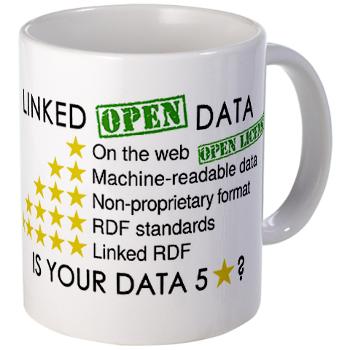

- accès à l’information – soit la bonne information, au bon moment;

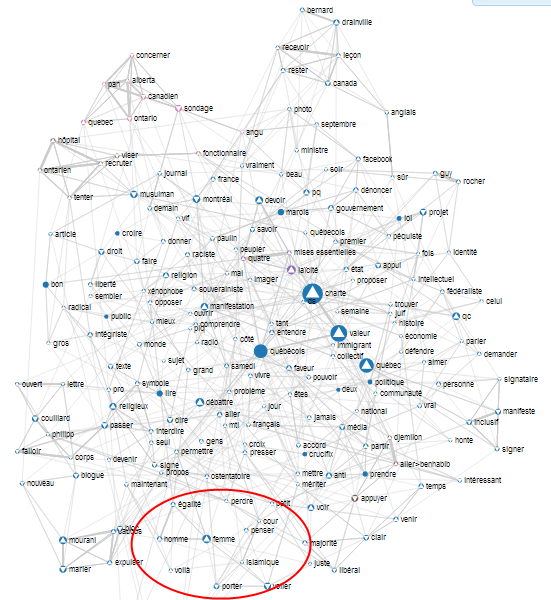

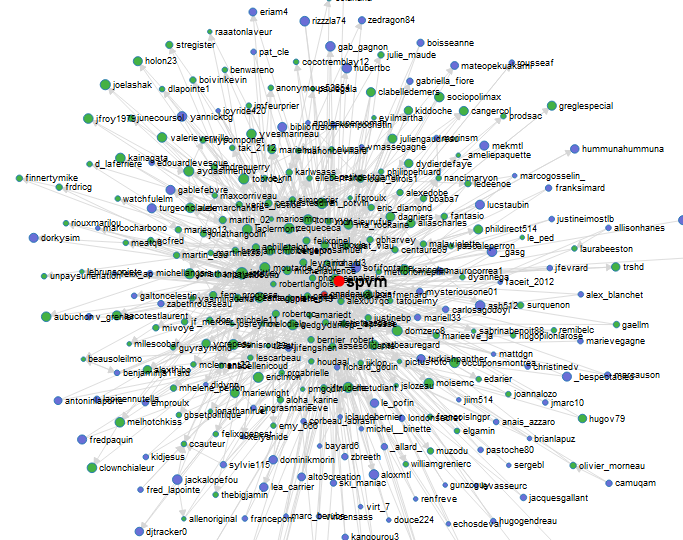

- connexions entre les données et les ensembles de données;

- des données qui font du sens (contexte sémantique);

- moteurs de recherche performants;

- intranets facilitant les échanges de connaissances et le partage d’expertise.

Si l’information est un actif stratégique, rares sont pourtant les entreprises et gouvernements qui accordent autant de ressources à son organisation, son traitement et son analyse qu’à l’acquisition de technologies permettant de la stocker et de la manipuler.

Où sont les ressources?

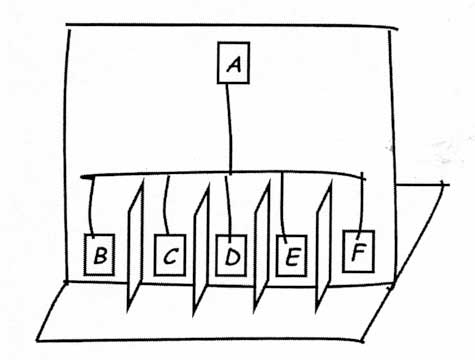

Thomas Davenport est l’auteur de Information Ecology, le premier ouvrage sur l’approche intégrée de la gestion stratégique de l’information. Selon lui, il y a confusion entre « information » (le contenu) et « informatique » (le contenant).

Despite titles like » Information Services », « Chief Information Officer » and « Information Center », most such functions are preoccupied with technology – if not hardware, then software, applications development, and communications. /…/ If you approached the Information Systems help desk of the typical company and asked, « Where can I find information on our competitors in South America? » I doubt you’d get more than a blank stare.

Traduction libre :

En dépit de titres comme « Services d’information », « Directeur principal de l’information » et « Centre d’information », la plupart de ces fonctions sont concernées par la technologie – voire par le matériel, puis les applications, le développement de logiciels et les communications. /…/ Si vous vous adressiez au service d’assistance technique du service informatique de n’importe quelle entreprise et que vous demandiez, « Où puis-je trouver de l’information sur nos compétiteurs d’Amérique Latine ? » je doute que vous n’obteniez plus qu’un regard déconcerté.

Une piste pourtant maintes fois invoquée, mais rarement mise en œuvre, consisterait à implanter une gouvernance de l’information réunissant les spécialistes de l’informatique et de l’information. Il s’y élaborerait une vision commune de la gestion des actifs informationnels. La gouvernance des projets numériques est un sujet que j’ai d’ailleurs abordé récemment.

Le mirage de la solution technologique

L’informatique n’est pas une fin en soi : c’est une affirmation souvent entendue, mais les pratiques des entreprises et des administrations publiques traduisent une toute autre réalité. Yves Marcoux, spécialiste des documents structurés et professeur à l’École de Bibliothéconomie et des sciences de l’information de l’Université de Montréal, observe dans une étude de la gestion de l’information au gouvernement :

On vivait avec l’impression que la solution résidait dans des investissements toujours plus grands en ressources technologiques (matériel d’abord, puis programmeurs, analystes, infrastructures réseau et logiciels ensuite). Il est maintenant généralement admis que cette façon de concevoir les choses est un cul-de-sac. À la rescousse se sont succédés des courants comme la programmation structurée, l’orientation-objet et une multitude de méthodologies d’analyse, de modélisation, de développement et d’évaluation de systèmes.

Le rapport d’étude a été déposé à l’intention du Directeur principal de l’information, en 2004. Il recommandait entre autres:

La gestion de l’information devait être abordée avec un mélange de pragmatisme et de méthodologie, mais surtout, en mettant l’accent sur les humains qui produisent et utilisent l’information plutôt que sur les technologies qui les aident à le faire.

Sommes-nous prêts pour l’économie du savoir?

Aucune solution de Big data ne pourra toute seule venir à bout d’une accumulation de données et de documents non structurés et sans attributs communs. Nous persistons à ne voir que le volet technologique de la solution. Or, nous passons actuellement d’une ère industrielle à une ère numérique au cours de laquelle le savoir aura autant de valeur que la production.

Si l’information est réellement le carburant de l’économie du savoir, alors il semble que nous soyons en train de construire des réseaux de pipelines sans nous soucier de l’approvisionnement en pétrole !