Expo 67 c’est plus qu’un événement: c’est un « éveillement ».

Ce mot est de Luc Gauvreau, un spécialiste de littérature et d’histoire québécoise qui devenu un peu geek à force de numériser des documents pour en extraire des données et les passer à la moulinette de Google Refine.

Je ferai équipe avec Luc (et d’autres volontaires) lors de l’édition montréalaise du Hackathon des Journées de la culture, du 25 au 27 septembre prochains.

En 2017, Montréal célébrera son 375e anniversaire. Il y aura également 50 ans que, dans un Québec tout juste sorti de la Grande noirceur, une ville accueillait le monde sur des îlots au milieu du fleuve. Nous nous proposons de réutiliser ou adapter des technologies existantes et gratuites afin de cartographier les lieux et pavillons d’Expo 67 et d’enrichir la documentation disponible avec les contributions des citoyens. Cette interface permettra de stimuler la mémoire des visiteurs et des témoins afin de recueillir leurs souvenirs. Réunis dans un grand calendrier collectif des événements, ces témoignages pourront ainsi être partagés avec les générations plus jeunes.

Le web a permis aux passionnés d’histoire et de culture comme Luc de déterrer des documents enfouis dans les répertoires et bases de données, de partager les fruits de leurs recherches et d’accomplir des tâches souvent ingrates et pour lesquelles les institutions ont peu de ressources (ou d’intérêt). Je crois, comme Luc, que nous devons réanimer la mémoire d’un lieu qui, bien qu’aujourd’hui disparu, a tourné définitivement Montréal vers le monde et a activé dans son ADN la curiosité, l’ingéniosité, l’envie de faire autrement et un goût prononcé pour les rassemblements festifs. Réactiver Expo 67 dans la mémoire de chacun, c’est aussi ouvrir un laboratoire nouveau pour transmettre la culture.

Nous disposons des éléments suivants:

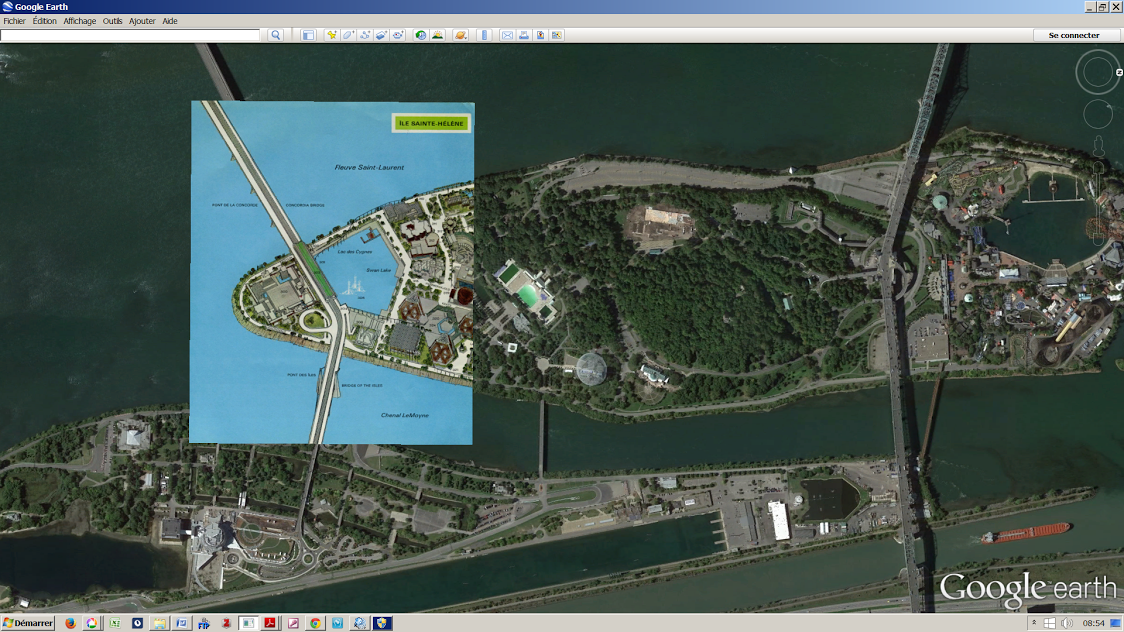

- Cartographie d’Expo67 réalisée par Luc Gauvreau sur Google Map.

- Ressources documentaires dont il faut extraire des données: Rapport général, Exposition internationale des Beaux-Arts.

- Sites internet: Expo 67, vive le Québec moderne, site web sur l’Expo 67 (où il ne semble pas y avoir eu d’activité depuis 2011).

- Collections d’images sur Pinterest et Flickr.

- Calendrier des événements d’Expo 67 (en développement).

- Page du groupe Expo 67 sur Facebook (plus de 2 900 membres).

Mises à jour (16/09/2015)

- Site Villes éphémères, de Roger La Roche qui fait un impressionnant travail de documentation. Un bon exemple de la contribution des citoyens-experts au travail de mémoire collective.

- Expo67 – Vive le Québec moderne! Ce blogue, signé prettykitsch, est un coffre au trésor. Parmi de très nombreux documents et anecdotes, on y trouve les archives de Claire Cloutier La Chance, qui travaillait au service des relations publiques de l’Expo, à titre de responsable des manifestations spéciales et des cérémonies officielles de la Place des Nations.

Mise à jour (17/09/2015)

- Expo Lounge, très chouette blogue, en anglais, d’un amateur de la culture populaire de l’époque (et fan de Michèle Richard). Mention spéciale pour les anecdotes et liens vers des trouvailles.

Mise à jour (18-09-2015)

- Appel à contribution auprès des membres du groupe Expo67 sur Facebook par Bill Cotter, auteur de nombreux ouvrages sur les expositions universelles.

Nous recherchons des équipiers qui pourront contribuer, par leurs connaissances techniques et leurs conseils, à faciliter la cartographie collaborative du site. Nous souhaiterions, notamment, que les citoyens puissent ajouter (sans programmation) des éléments sur la carte, les enrichir par leurs commentaires et liens vers d’autres ressources.

En complément, voici deux vidéos repérées par Luc, parmi une multitude de documents partagés sur YouTube:

- Expo67 – 3D Volumetric Model (modélisation en 3D du site).

- Expo67 – Blue Minirail (trajet du monorail bleu parmi les pavillons).

Tout comme Luc, les membres du groupe Expo sur Facebook et tant d’autres ailleurs sur Internet, l’auteur de ces modélisations expose au présent des bribes de notre histoire sociale et culturelle. Le projet que nous souhaitons concrétiser lors du hackathon est bien plus que de la technologie. Il vise une mise en relation d’éléments qui leur donnera encore plus de sens et une mise en réseau de passionnés autour d’un sujet commun. Nous avons bon espoir que les institutions de la mémoire collective accueillent avec intérêt les initiatives issues des cultures de la participation et du réseau.

Il est primordial que la mémoire de cet événement ne se perde pas et qu’il soit possible aux générations futures de découvrir ce qui a amener le monde à Montréal et permis aux Montréalais de s’ouvrir sur le monde.