Moi aussi je suis étonnée. Pas tant en raison du retard numérique du Québec (les appels pour l’adoption d’un plan numérique ne datent pas d’hier), mais en regard des demandes exprimées au travers des propositions contenues dans la lettre.

Je suis tout aussi étonnée de la démarche choisie, par les tenants du web 2.0, pour les formuler et les communiquer publiquement. Comment faire la leçon du web 2.0 et de la démocratie ouverte aux entreprises et administrations publiques lorsqu’on emploie la même stratégie de communication ?

Agence gouvernementale

Proposer une nouvelle structure me semble d’un autre âge: celui du « on va mettre un homme là-dessus ». Ceci est une façon commode de déléguer le problème à un appareil administratif; on l’extériorise et on démobilise et on déresponsabilise ceux qui devraient être les acteurs des solutions de changement.

Priorité au « numérique »

Le « quelque chose » numérique est un outil, un moyen d’arriver à des fins spécifiques. Je crois que c’est le changement de culture qui constitue la priorité. Sans ce changement, dans nos usages personnels, en société, en entreprise et, surtout dans nos administrations publiques, nous ne pourrons profiter pleinement des avantages des technologies de l’information. C’est comme être organisés comme des moines copistes à l’ère de l’imprimerie.

On ne peut pas critiquer une solution sans apporter de contribution à la démarche de résolution de problème. En prévision de l’ouverture du blogue annoncé par un des signataires de la lettre, Mario Asselin, voici comment je décrypte le problème et quelle est la piste de solution proposée.

Appel au changement

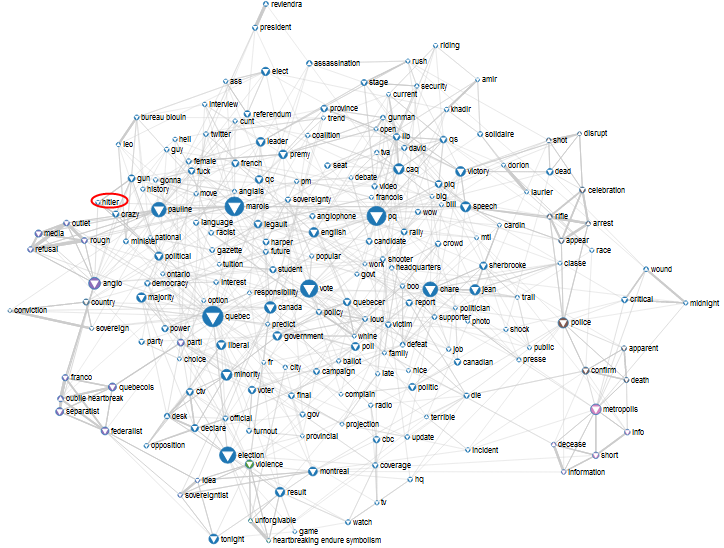

Cet appel au gouvernement pour un plan numérique est un appel au changement. Ce changement n’est pas de nature technologique, mais de nature profondément humaine. Les technologies de l’information, contrairement à ce qui est prétendu par les vendeurs de « solutions » ne sont que des instruments ou, au mieux, des catalyseurs: votre prochain projet numérique pourrait changer votre entreprise.

Donc, ce changement c’est revoir nos rapports:

- comme citoyens, avec ceux à qui nous accordons la permission de nous représenter pour gérer nos collectivités dans notre intérêt commun.

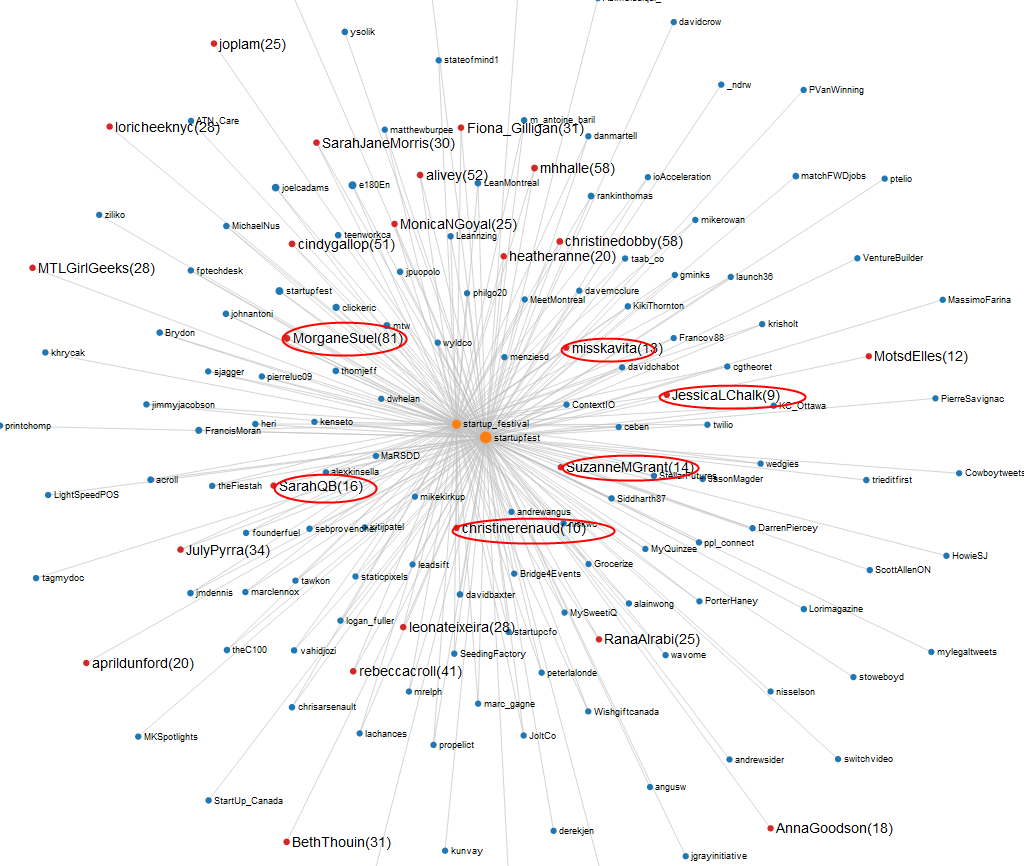

- comme employés ou patrons, au sein des organisations afin d’être reconnus pour nos compétences et nos contributions, et non pour le contrôle que nous exerçons sur l’information .

- comme individus sociaux afin d’être connectés au monde qui nous entoure pour que nous réalisions que nos choix et nos actions individuels ont des conséquences à l’échelle planétaire.

Au coeur du plan numérique: l’information

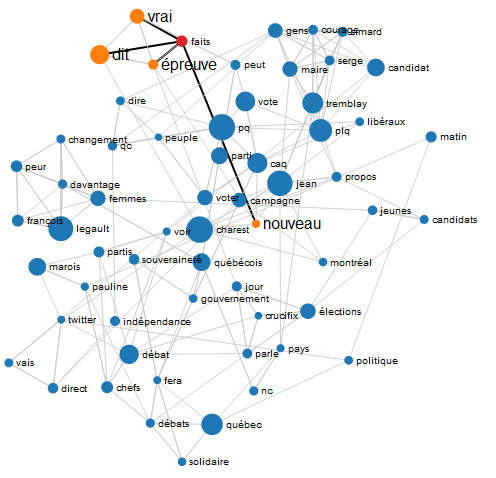

« Privilégier le savoir sur l’avoir », énonce la 5e des 6 demandes, mais ce n’est pas le savoir, c’est l’information qui est au coeur de cette transformation. Une information surabondante qui est, paradoxalement, si difficile à trouver et à exploiter pour nos objectifs humains.

C’est le développement de nos capacités à analyser l’information, à la synthétiser et à raisonner et à prendre des décisions que nous devrions cibler derrière ce plan numérique. « Education is the new oil » a lancé Jim Whitehurst, le PDG de Red Hat, au cours d’une conférence TED sur l’économie de la révolution de l’information. Le savoir résulte de l’interaction de nos capacités intellectuelles avec l’information.

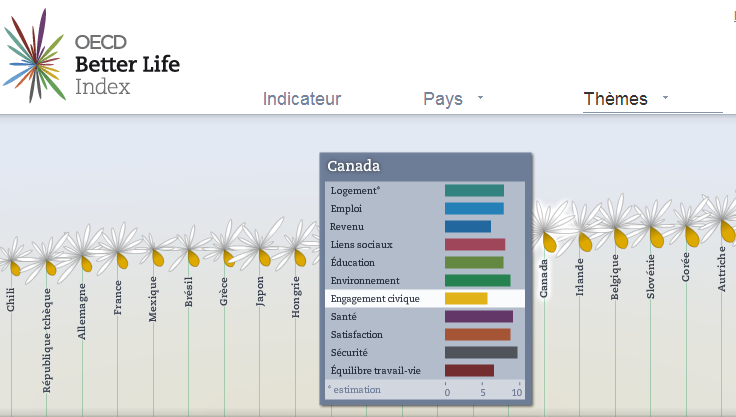

Si nous choisissons de privilégier le savoir sur l’avoir, c’est l’accès à l’information qu’il faut assurer par les moyens suivants:

- Gouvernance de l’information

- Gouvernance de projets

- Ouverture des données publiques

- Choix de technologies libres autant que possibles

- Accessibilité de l’information pour tous : personnes handicapées, moins nanties, vivant en région éloignée.